El duende y el árbol

Cuenta la leyenda que en una lejana aldea vivía un duende tan pequeño, tan pequeño, que era casi invisible. Nadie lo había visto nunca y los aldeanos desconfiaban de su existencia. Sólo los niños creían realmente en el duende, incluso sabían que tenía su guarida en un precioso árbol en el camino hacia las montañas. Era un lugar mágico al que acudían a menudo para jugar y para reír. Por alguna extraña razón, podían sentir al duende en su interior, aunque su apariencia era todo un misterio y se preguntaban si tendría la nariz de pimiento, las orejas de plastilina o los ojos de caramelo.

Los viajeros que venían de las montañas, al ver aquel árbol grande y frondoso, se apoyaban en su tronco para descansar y refrescarse en su agradable sombra. Después retomaban el camino con más ánimo y, lo más curioso, siempre llegaban sonriendo a la aldea.

– ¿Qué les hará tanta gracia? –se preguntaban los aldeanos un tanto irritados.

–Es gracias al duende –revelaban los niños–, el que se halla en el árbol del camino.

Pero los mayores, aún más irritados, no les escucharon y les prohibieron volver a jugar junto al árbol.

comenzó a perder sus hojas verdes y sus ramas terminaron desnudas y grises.

Al quedarse sin hojas, también desapareció su sombra y los viajeros comenzaron a pasar de

largo. Llegaban cansados y malhumorados a la aldea.

– ¿Qué les molestará tanto? –se preguntaban los aldeanos nuevamente irritados–.

Es por culpa de ese árbol horrible que ya no da sombra –concluyeron.

Pensaban que el árbol había muerto, que deslucía el camino, y decidieron talarlo. Los niños

protestaron pero nadie les escuchó.Una mañana apareció un leñador frente al árbol. Sin pensarlo, agarró con fuerza su hacha y, cuando el filo se precipitaba sobre el tronco, el mango del hacha se le soltó de las manos y le propinó un buen coscorrón.

El leñador, muy asustado, huyó despavorido. A la mañana siguiente acudieron todos los aldeanos. Cada vez que alguno de ellos intentaba dañar al árbol con un hacha o una sierra, se llevaba un buen puñado de coscorrones.

– ¡Está embrujado! Volveremos mañana para quemarlo –sentenciaron.

Los niños rompieron a llorar:

– ¡El árbol no está embrujado, es la guarida del duende! –trataron de explicar.

Pero una vez más no les escucharon y todos regresaron a la aldea. Al alejarse, el aldeano más viejo miró hacia atrás y, por un instante, creyó ver una hoja de color azul que brotaba de una rama del árbol. Negó con la cabeza y continuó su camino.

Sin embargo, el anciano regresó por la tarde. Durante un rato observó el árbol con curiosidad. Poco a poco se fue acercando y, tímidamente, acarició su tronco. De pronto, una hoja cayó sobre sus manos, una hoja de un color extraordinario. Sus ojos se cerraron y comenzó a recordar. Se sentía feliz, tan feliz como un niño. Luego alzó la vista y se quedó estupefacto al comprobar cómo una de las ramas estaba rebosante de hojas, de hojas de mil colores. El anciano sonrió, luego soltó una carcajada, y luego otra y otra. Apoyó su espalda en el tronco del árbol y se quedó dormido.

Al amanecer, los gritos de la muchedumbre enfurecida despertaron al anciano. El viejo abrió los ojos y todo su cuerpo se estremeció al ver las antorchas.

– ¡Deteneos, no podéis destruir tanta belleza! –les dijo interponiéndose en su camino.

Pero los aldeanos estaban ciegos y sordos. Ignoraron al anciano y se plantaron frente al árbol. De pronto, las antorchas iluminaron al árbol que se erguía envuelto en una paleta de colores inimaginables.

Cesaron los gritos y las antorchas se apagaron. Los aldeanos se miraron unos a otros y comenzaron

a sentir un cosquilleo en los mofletes.

–Cerrad los ojos, sentid vuestro interior –les aconsejó el anciano.

Todos le obedecieron y, sin saber cómo, llegaron las sonrisas y después las carcajadas, cientos de carcajadas. Finalmente, los aldeanos se sentaron a la sombra del árbol y escucharon atentamente a los niños, niños grandes y pequeños, que jugaban a describir al duende con su nariz de pimiento, sus orejas de plastilina y sus ojos de caramelo.

* * *

Cuenta la leyenda que en una lejana aldea vivía un duende tan pequeño, tan pequeño, que era casi invisible.

Un buen día el duende salió de su guarida y, como el polen, se diseminó por todos los caminos del mundo.

También cuenta la leyenda que cuando estás cansado de recorrer tu camino, cuando crees que nada puede ir peor,

si cierras los ojos y te concentras, comenzarás a sentir un cosquilleo en los mofletes. Si fueras niño sabrías que

“es el duende del árbol que está dibujando una sonrisa en tus labios”. Y si le dejas terminar y te lo imaginas con sus pinceles debajo de tu nariz, te llevarás una grata sorpresa cuando te mires al espejo.

© Ilustración del duende: Eugenia Nobati © Ilustración del árbol: Aurora Ruá © Texto: Fernando Rubio

La mula chula

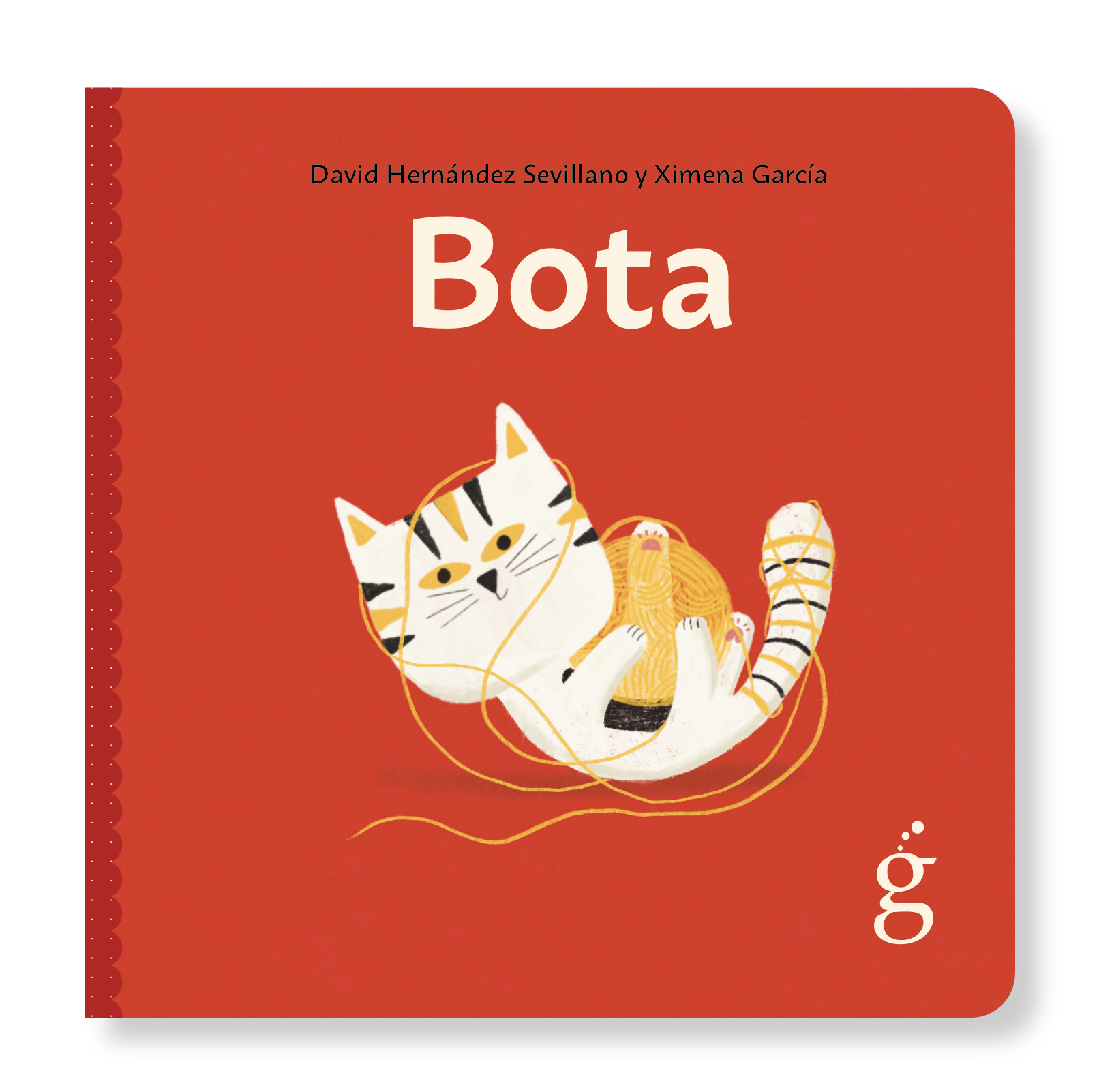

La mula chula Bota

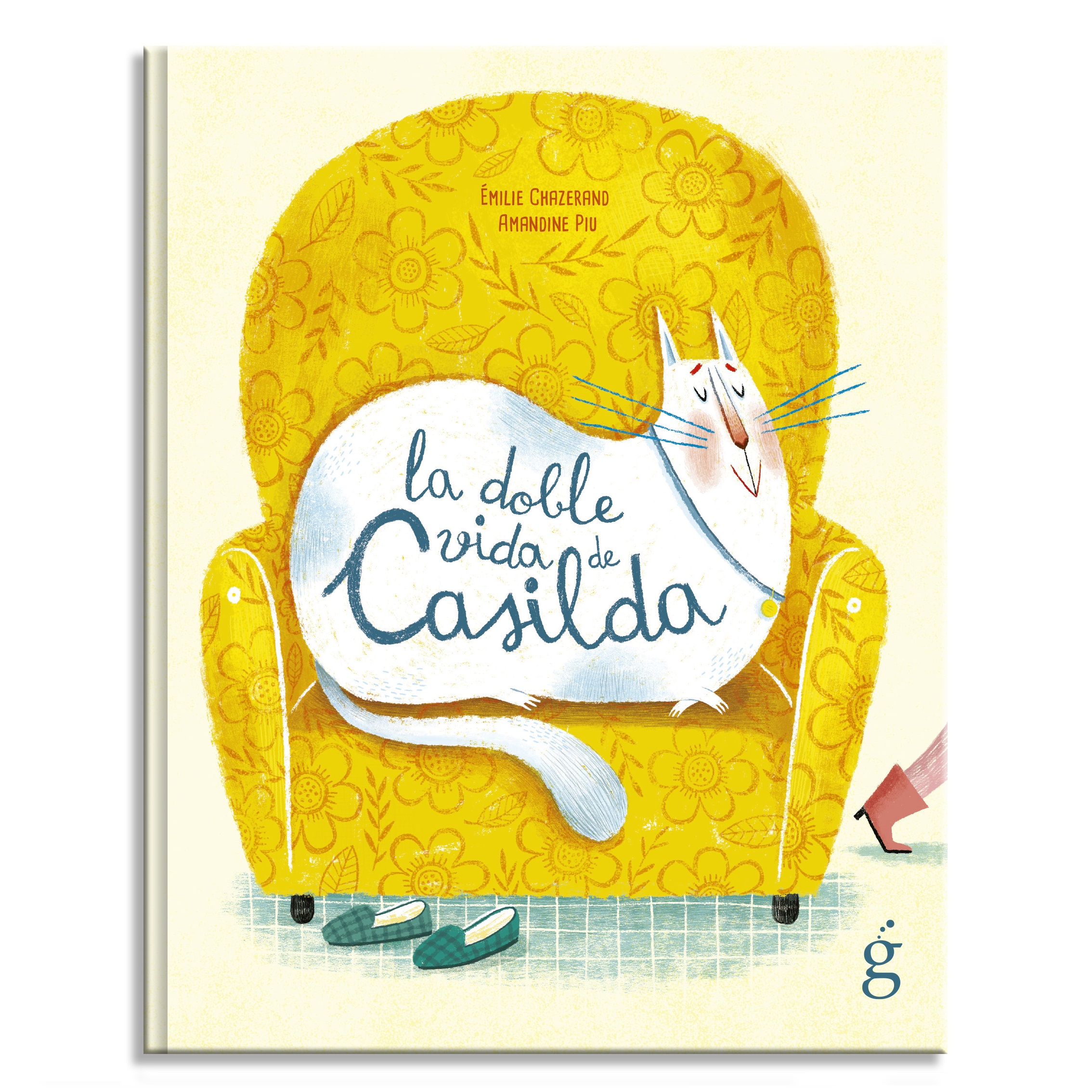

Bota La doble vida de Casilda

La doble vida de Casilda El autobús de cien pisos

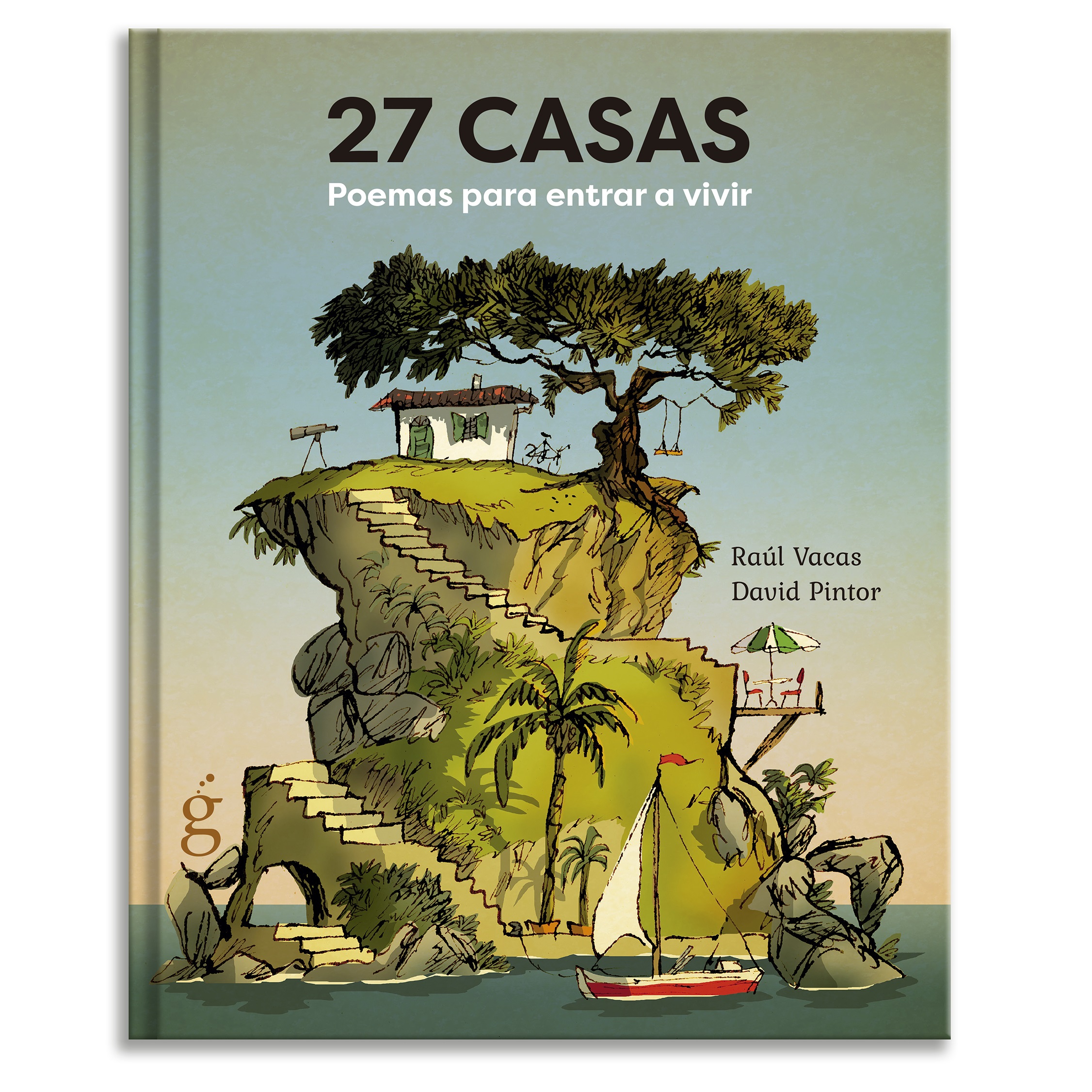

El autobús de cien pisos 27 CASAS

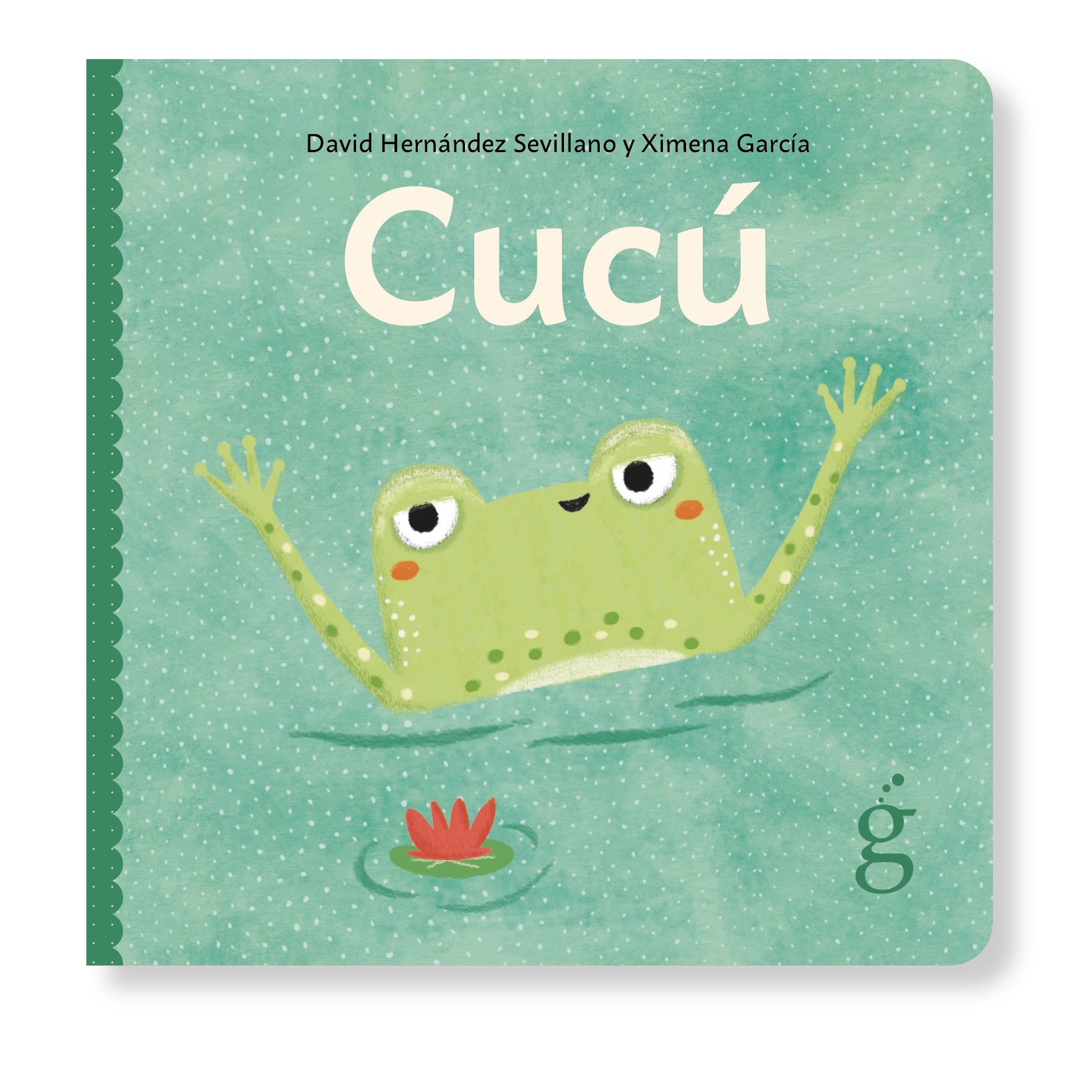

27 CASAS Cucú

Cucú Que llueva

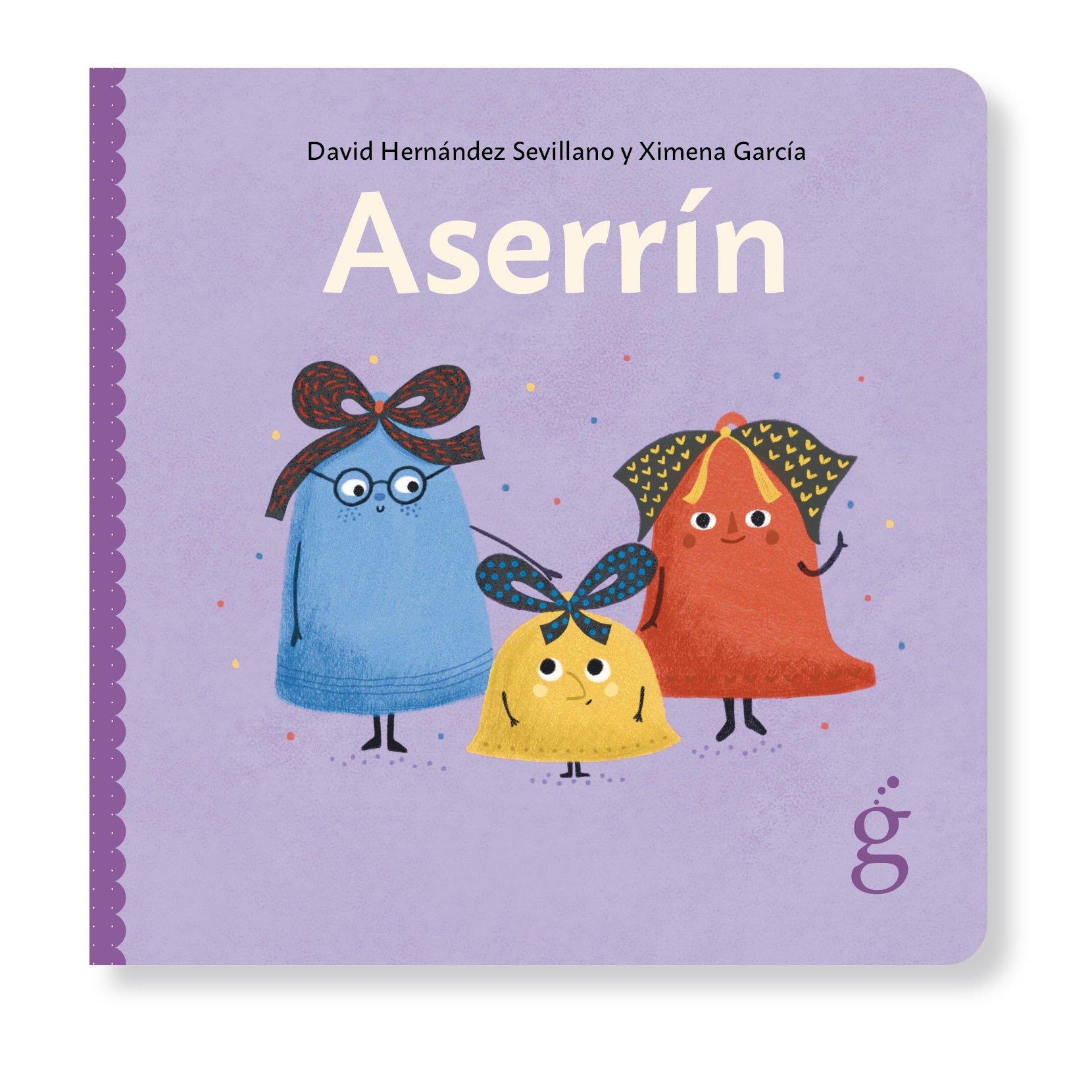

Que llueva Aserrín

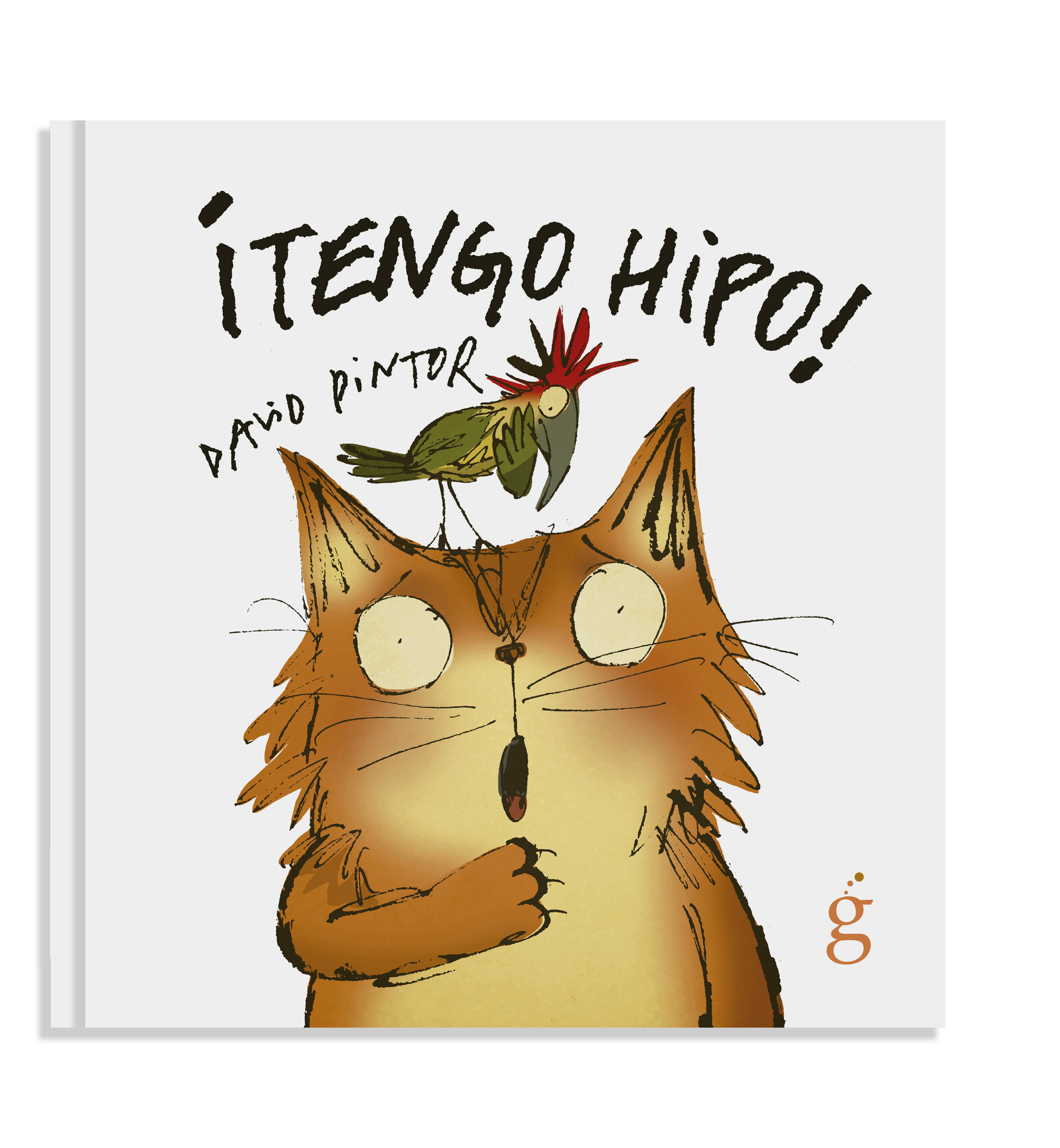

Aserrín ¡Tengo hipo!

¡Tengo hipo! Las cuatro canciones

Las cuatro canciones De boca en boca y río porque me toca

De boca en boca y río porque me toca Mi árbol secreto

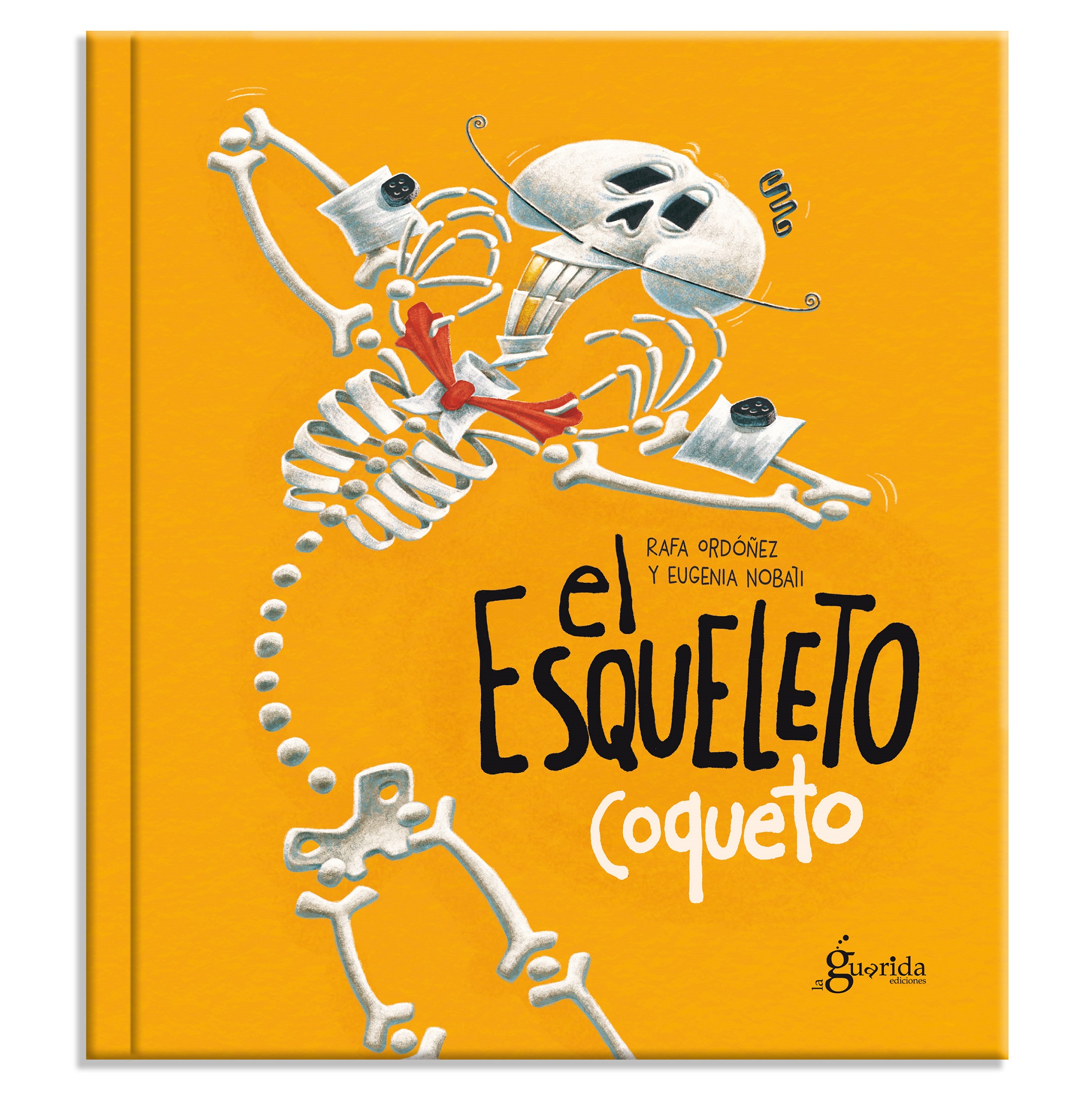

Mi árbol secreto El esqueleto coqueto

El esqueleto coqueto SUPER-A

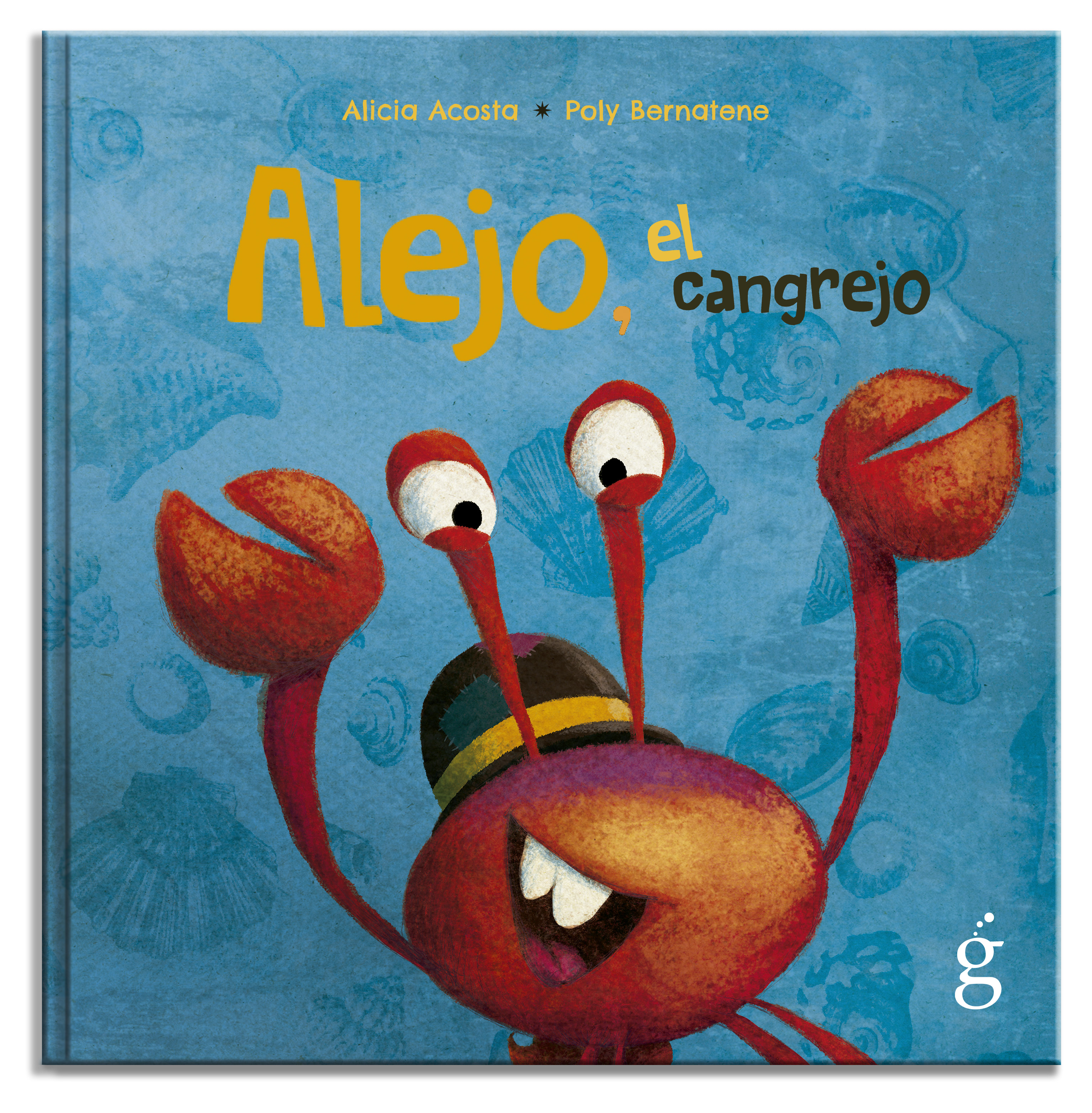

SUPER-A Alejo, el cangrejo

Alejo, el cangrejo ¿Cómo te como?

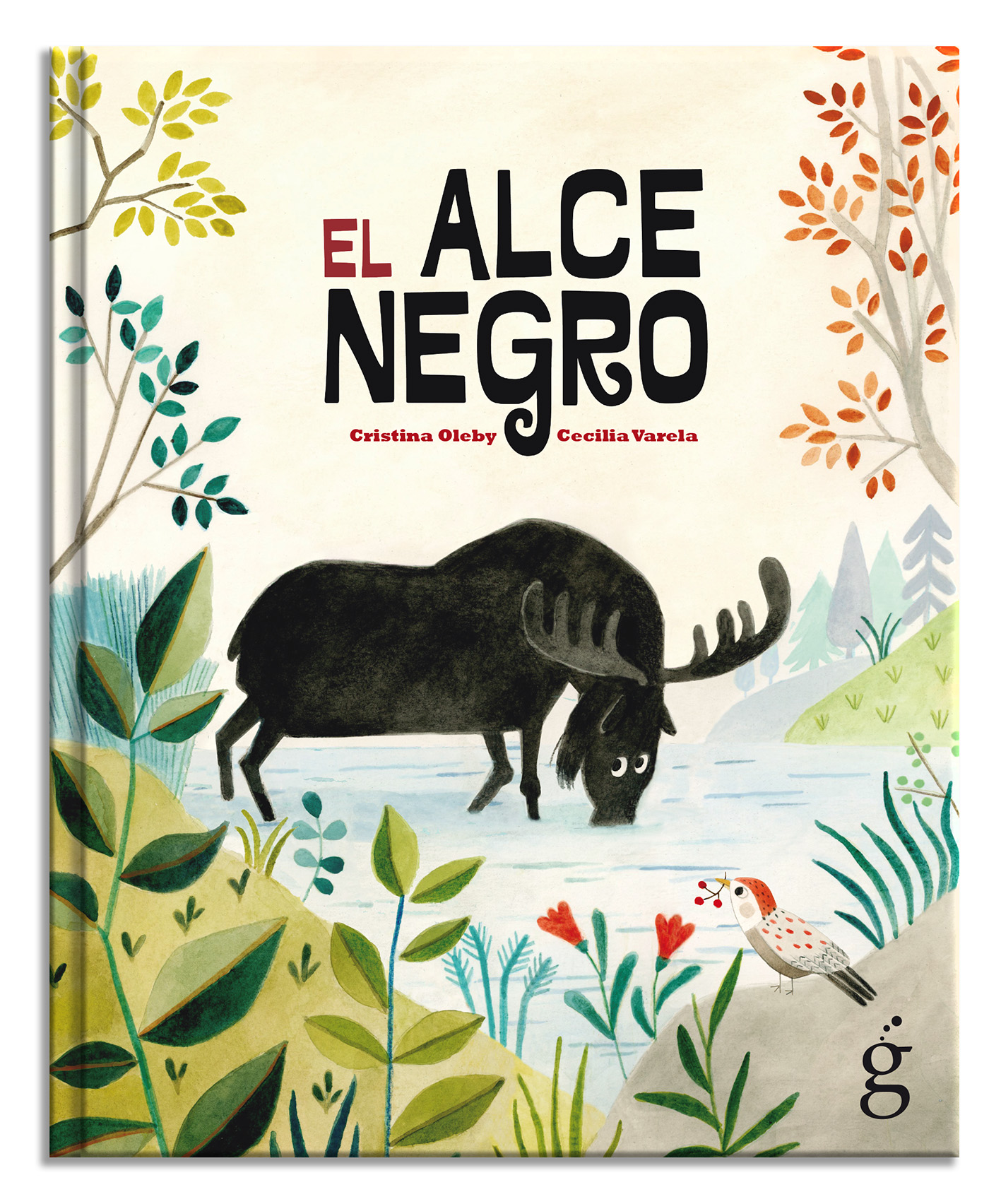

¿Cómo te como? El alce negro

El alce negro El cumpleaños de la mosca

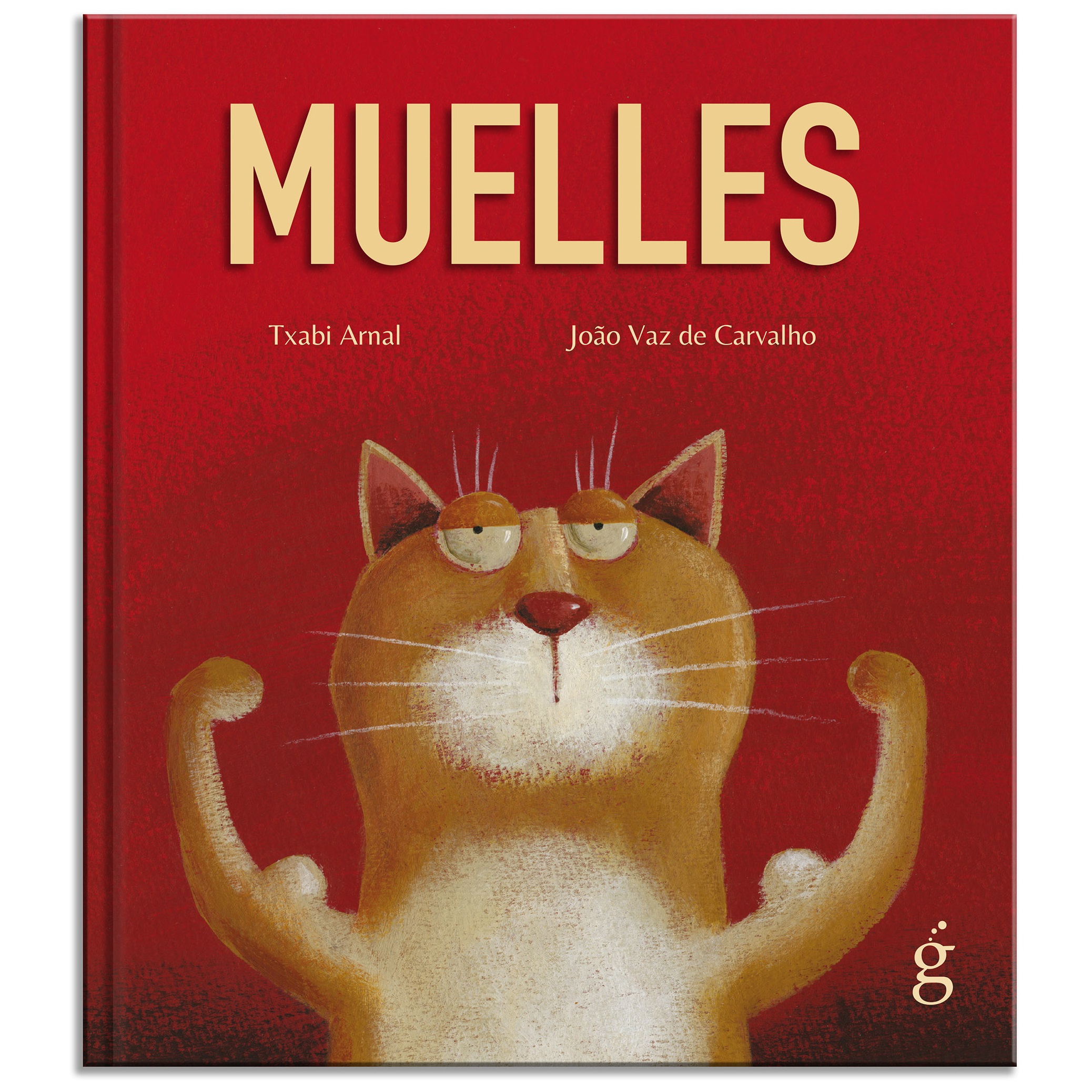

El cumpleaños de la mosca Muelles

Muelles La vaca flaca

La vaca flaca El punto final

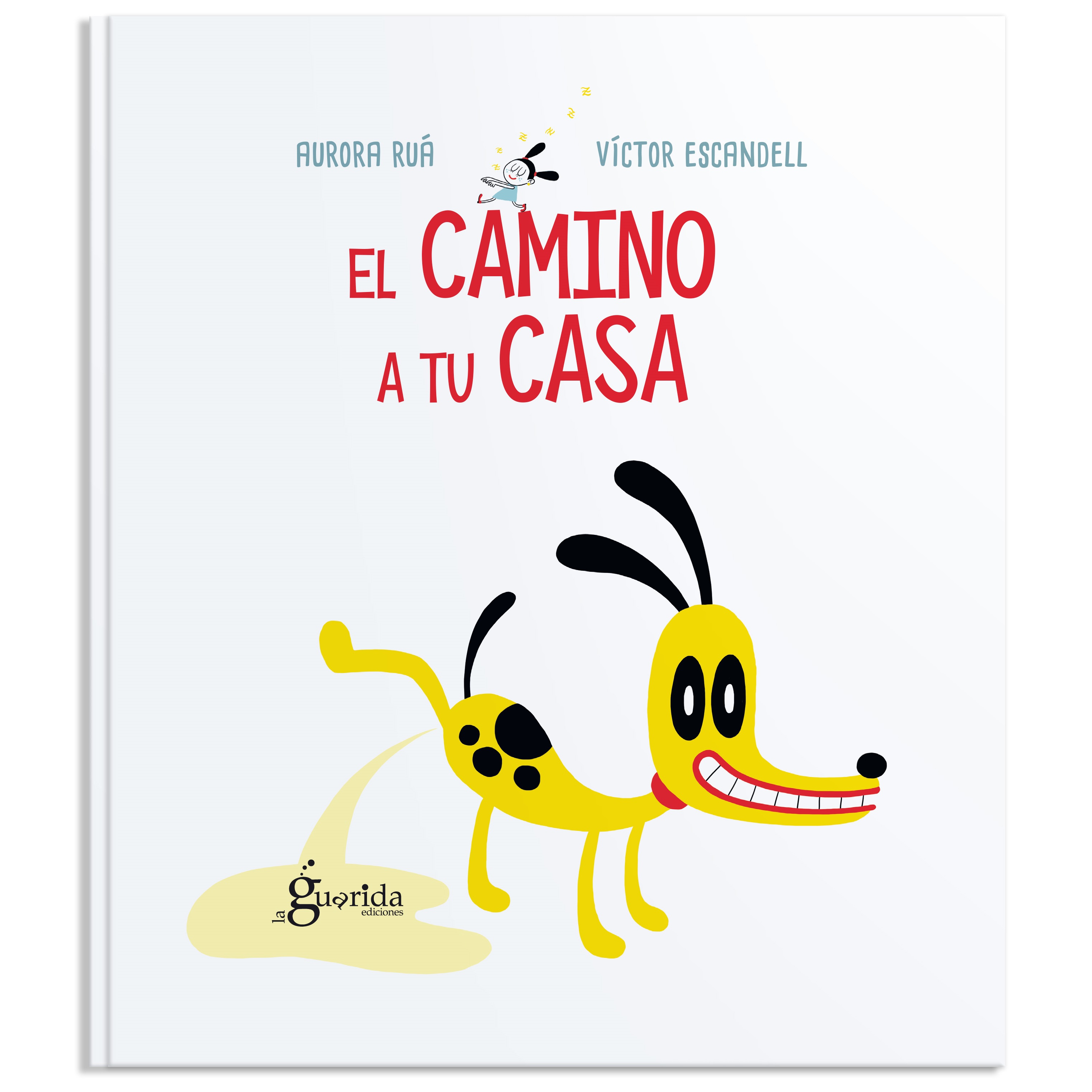

El punto final El camino a tu casa

El camino a tu casa Las gallinas ponedoras

Las gallinas ponedoras Hay que salvar a mamá

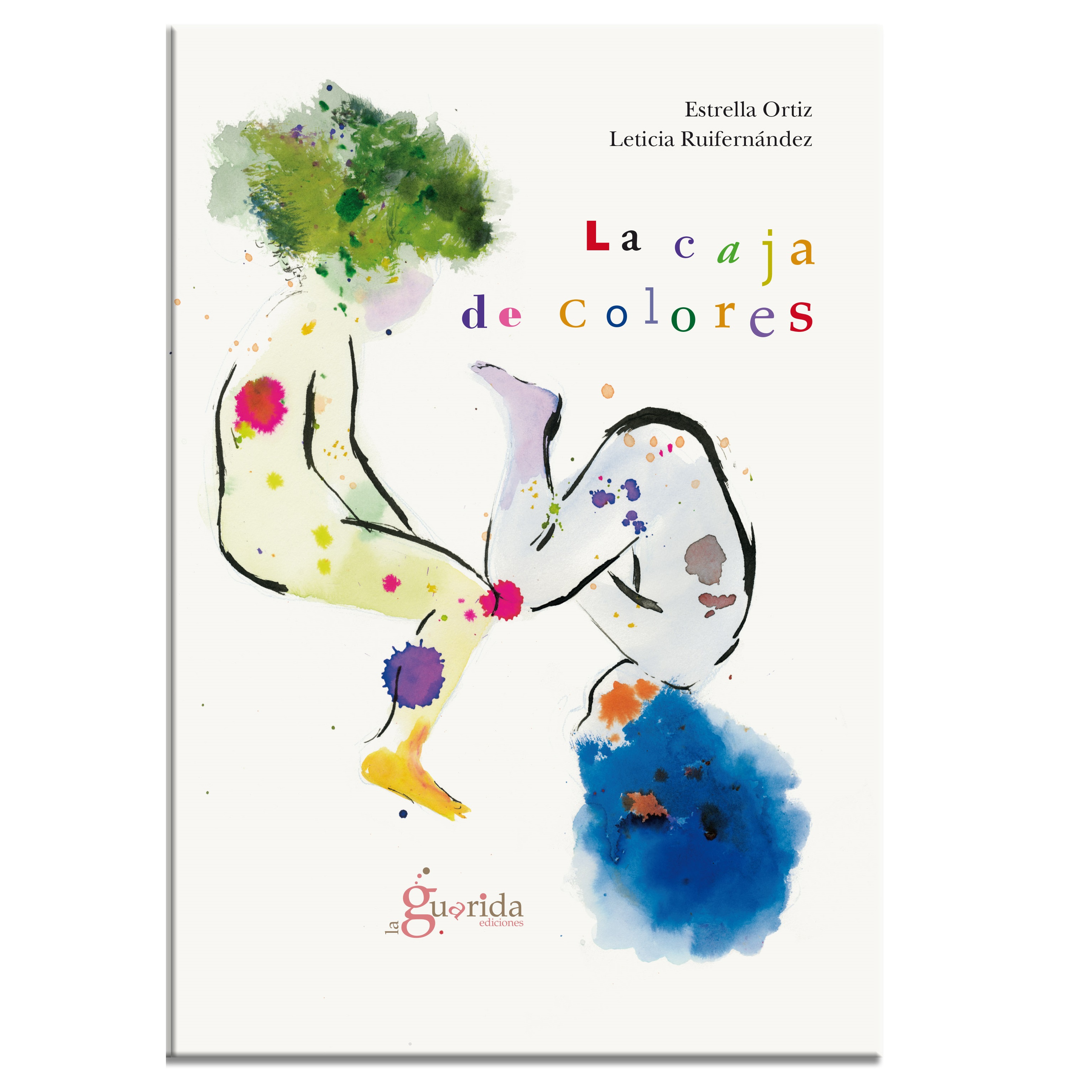

Hay que salvar a mamá La caja de colores

La caja de colores Letra por letra

Letra por letra La mariposa y la piedra

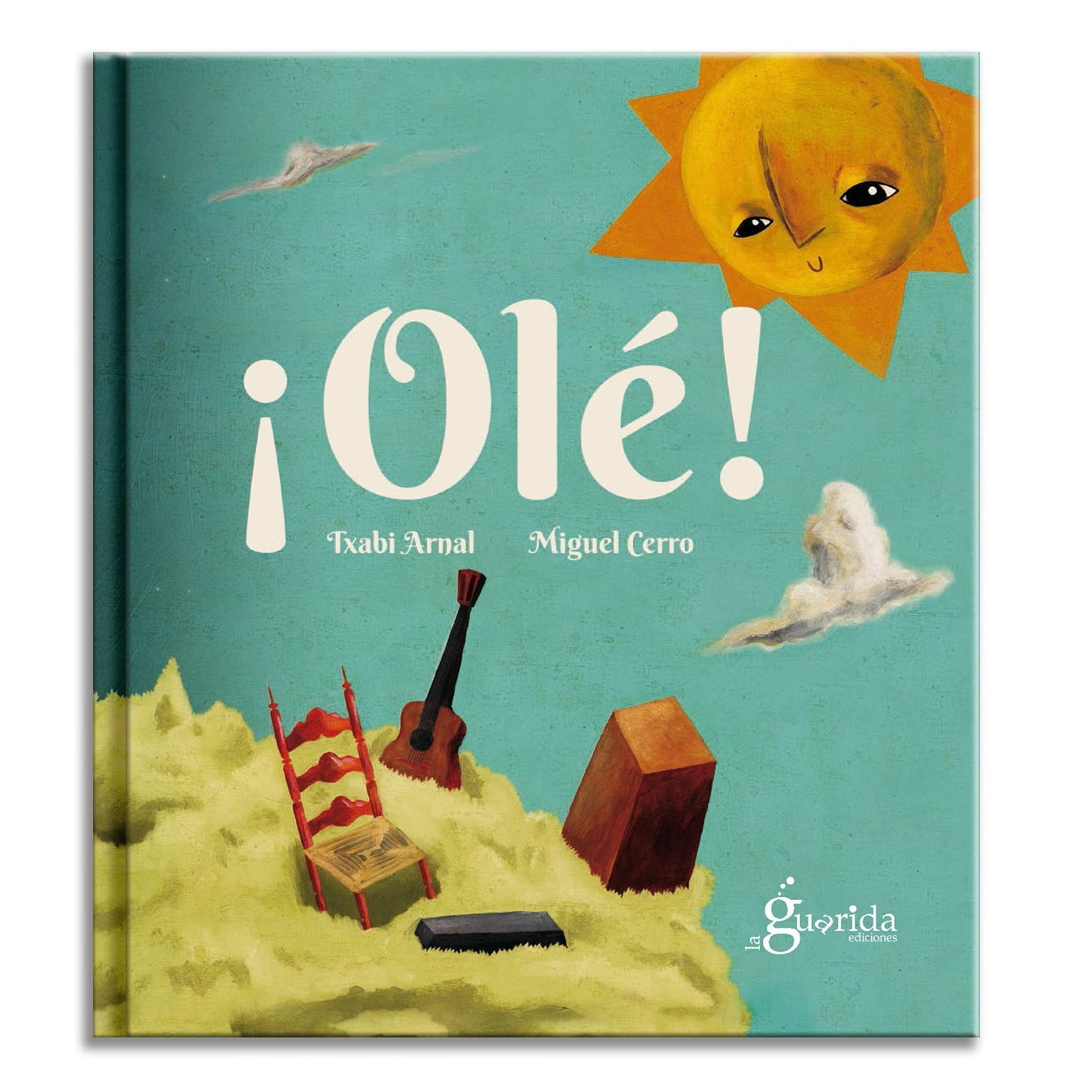

La mariposa y la piedra ¡Olé!

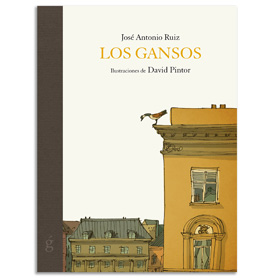

¡Olé! Los gansos

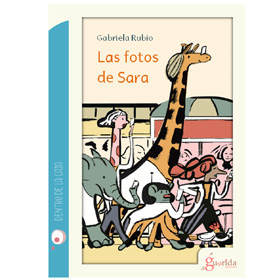

Los gansos Las fotos de Sara

Las fotos de Sara Ana y el árbol instantáneo

Ana y el árbol instantáneo Álvaro Saltarín

Álvaro Saltarín ¿Un paseo?

¿Un paseo? Roni

Roni Un cuento y veinti3 sonrisas

Un cuento y veinti3 sonrisas El secreto de Sofía

El secreto de Sofía Subasta Extraordinaria

Subasta Extraordinaria Todo patas arriba

Todo patas arriba El sueño de una marioneta

El sueño de una marioneta El utopífono

El utopífono

Jamás , habrá mejor manera de ver la vida y la naturaleza , que atraves de los ojos de un niño….

Nunca deberíamos de perder esa

forma de mirar .

Muchas gracias

Por dejarme recordarlo

Completamente de acuerdo, Ernesto.

Muchas gracias a ti.